Insektenförderung

FInAL: Insektenfreundliche Agrarlandschaften

Living Lab-Ansatz: Wissenschaft und Praxis ziehen an einem Strang - Experimentierräume: Drei je 900 Hektar große Landschaftslabore

Ziel des umfangreichen Forschungsvorhabens FInAL ist es, Agrarlandschaften und Anbausysteme insektenfreundlich zu transformieren. Dazu entwickeln Forschende gemeinsam mit mehr als 70 aktiven Landwirtinnen und Landwirten Maßnahmen zur Insektenförderung. Der Anbau nachwachsender Rohstoffe und die Ökosystemleistungen der Insekten stehen besonders im Fokus, außerdem müssen die Maßnahmen für die Landwirtschaft praktikabel sein.

Folgende Materialien hat das FInAL-Projektteam bereits veröffentlicht:

Anleitungen für insektenfreundliche Maßnahmen auf dem Acker

- Beetle Banks (Insektenwälle)

- Blühflächen

- Durchwachsene Silphie

- Einjährige Ackerbrachen

- Insektenfördernde Untersaaten

- Insektenfördernder Mischfruchtanbau für Biogasanlagen

- Nützlingsblühstreifen

- Streifenanbau

Anleitungen für insektenfreundliche Maßnahmen auf dem Grünland

Anleitungen für insektenfreundliche Maßnahmen in der Infrastruktur

Insektengruppensteckbriefe mit Artenbeispielen

Innovative und noch nicht praxisreife Maßnahmen wurden in FInAL außerhalb der Landschaftslabore auf Versuchsflächen der Projektpartner getestet. Im Folgenden sind ausgewählte dieser Maßnahmen vorgestellt:

Screening von einjährigen Blühmischungen für trockene Standorte

2019 wurde im Havelländischen Luch der Anbau von drei Blühmischungen („Brandenburger Bienenweide“, „Freudenberger Honigpflanzen“ und „Terra Gold Humus“) mit dem Ziel geprüft, den Aufwuchs in einer Biogasanlage zu verwerten.

Die drei Mischungen zeigten trotz extrem trockener Witterungsverläufe eine gute Bestandsentwicklung, ein langfristiges Blütenangebot und akzeptable Trockenmasseerträge zwischen rund zehn und vierzehn t TM/ha (Anbauzeitraum 7.5. - 5.9.2019). Die „Freudenberger Honigpflanzen“ schnitten mit 14 t TM/ha am besten ab, gefolgt von der „Brandenburger Bienenweide“ mit gut 12 t TM/ha und „Terra Gold Humus“ mit 10 t TM/ha.

Ackerbaulich besonders geeignete Pflanzenarten sind Sonnenblumen, Phacelia, Echter Buchweizen, Öl-Rettich und Weißer Senf (Kulturpflanzen) sowie Borretsch, Malven und Ringelblumen (Wildpflanzen).

Die drei Mischungen zeigten trotz extrem trockener Witterungsverläufe eine gute Bestandsentwicklung, ein langfristiges Blütenangebot und akzeptable Trockenmasseerträge zwischen rund zehn und vierzehn t TM/ha (Anbauzeitraum 7.5. - 5.9.2019). Die „Freudenberger Honigpflanzen“ schnitten mit 14 t TM/ha am besten ab, gefolgt von der „Brandenburger Bienenweide“ mit gut 12 t TM/ha und „Terra Gold Humus“ mit 10 t TM/ha.

Ackerbaulich besonders geeignete Pflanzenarten sind Sonnenblumen, Phacelia, Echter Buchweizen, Öl-Rettich und Weißer Senf (Kulturpflanzen) sowie Borretsch, Malven und Ringelblumen (Wildpflanzen).

Insektenwälle (Beetle Banks)

Das aus Großbritannien stammende Konzept beschreibt einfache, mit dem Pflug anzulegende, ca. einen halben Meter hohe und zwei bis drei Meter breite, begrünte Erdwälle auf dem Acker, die als Rückzugsort und Überwinterungsquartier für Insekten dienen. Insbesondere Laufkäfer können von hier aus in die angrenzenden Felder einwandern und bei der Schädlingskontrolle helfen. Untersuchungen in FInAL an einer 2018 angelegten Beetle Bank bestätigten, dass der Lebensraum von Käfern angenommen wird: Im Mai wurden auf der Beetle Bank nahezu zehn Mal mehr Laufkäfer als im benachbarten Winterweizenfeld gezählt. Im Juni waren es noch vier Mal mehr. Beim Vorkommen von Spinnen ließ sich hingegen kein Unterschied zwischen Käferbank und Weizenfeld feststellen.

Erhöhung des Blütenreichtums auf Grünland

In Versuchen wurde nach Methoden und geeigneten Mischungen für die Einbringung von Blühpflanzen in artenarmes Grünland gesucht. Im Ergebnis erhöhte die Ansaat von Wildsamenmischungen nach Fräsen oder tiefem Mulchen als Bodenvorbereitung die Artenanzahl um mehr als das Doppelte. Allerdings lassen sich mittels Mulchen nur dann Blühkräuter etablieren, wenn die Technik die Bodenoberfläche ankratzt. Bei intakter Grasnarbe bleibt der Etablierungserfolg aus.

Auch Rot-, Weiß- und Schwedenklee werten im Zeitraum Mai bis August blütenarme Grasnarben durch nektarreiche Blüten auf. Die FInAL-Versuche ergaben, dass sich Rotklee für ertragreiche, frische Mähwiesen eignet. Sehr trockene oder sehr feuchte Standorte sind hingegen für Rotklee ungeeignet. Weißklee bevorzugt bei guter Weideverträglichkeit relativ trockene Standorte. Schwedenklee wiederum ist ein Multitalent, der nur auf besonders trockenen Flächen nicht gedeiht.

Die Erträge der Wildpflanzen- und Klee-Varianten unterschieden sich insgesamt nicht wesentlich und fielen in drei Erntejahren uneinheitlich aus. Im Mittel lagen sie zwischen vier und 12,5 t TM pro Hektar, mit positiven Ausreißern bis ca. 20 t TM/ha.

Wegen der gewünschten Blütenbildung und Samenausbreitung wurden die Pflanzen erst im überständigen Stadium geerntet. Zu solchen Beständen und auch zu den Wildsamenmischungen existieren keine zuverlässigen Referenzwerte in punkto Gaserträge, deshalb wurden in FInAL Batch-Versuche und verschiedene theoretische Berechnungsmethoden angewandt. Es zeigte sich, dass die Weißbachmetode die beste Methode zur Abschätzung der Biogas- und Methanausbeute von überständig geerntetem, blütenreichem Grünlandaufwuchs darstellt. Die Biogasausbeute lag im Mittel bei knapp 550 l/kg oTS und die Methanausbeute bei gut 300 l/kg oTS.

Vorteile mehrjähriger Kulturpflanzen

Eignen sich mehrjährige Kulturen dank der Störungsarmut im Winter und der weniger häufigen Bodenbearbeitung und Bestandspflege besonders gut als Lebensraum für Insekten? Offenbar ja. Die Forschenden verglichen den Anbau der mehrjährigen Energiepflanzen Durchwachsene Silphie und Feldgras mit Mais. Im Ergebnis ließen sich im Feldgras die meisten Individuen und die höchste Insekten-Biomasse nachweisen, gefolgt von der Silphie, Mais bildete das Schlusslicht. Im Boden führt der Silphie-Anbau zur geringsten Störung durch Managementmaßnahmen. Entsprechend stark ist die Zersetzergemeinschaft im Boden unter Silphie entwickelt, gefolgt von Feldgras und Mais.

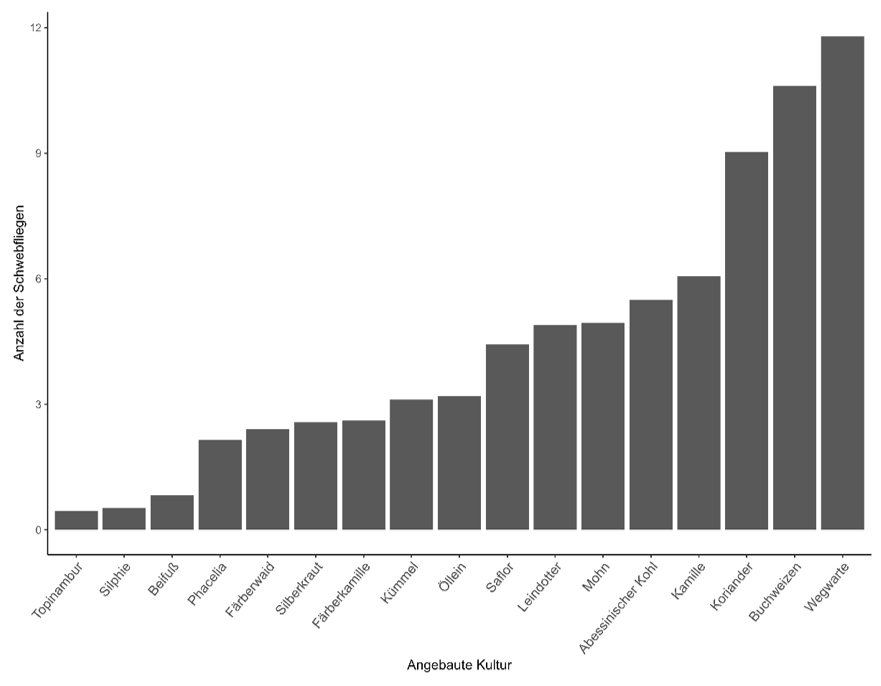

Nachwachsende Rohstoffe zur Schwebfliegenförderung

In einem Freilandversuch testen die Forschenden die Attraktivität unterschiedlicher Arznei-, Färber-, Öl- und Energiepflanzen für Schwebfliegen. Im Ergebnis hatte Wegwarte die höchste Anziehungskraft vor Buchweizen und Koriander.